「戦略」だけの失敗例

古くは孫子の兵法であったり、諸葛亮、あるいは近年ではコンサルティング会社や経営学者・マーケティング論者によって、さまざまな「戦略フレームワーク」が発明されてきました。

4P、3C、7S、4C、5フォース、SWOT、PEST、STP、VRIO、PPMなど、さまざまな局面で戦略策定に使えるフレームワークが揃っています。その数は100を超えるといっても過言ではありません。(実際に「100選」を扱った書籍もあります。うっかり2冊目を買ったことがあるのでよく覚えています)

それぞれ、使い方を間違えなければ便利なものではあるのですが、慣れていないと「わかった気になってしまう」というデメリットがあります。

特に現場を離れた大本営とマネジメントの上位層だけが集まって検討するような場合、各部門の利益代表を兼ねる人たちの間で合意形成するには、フレームワークの中に収める内容を抽象的にせざるを得ません。

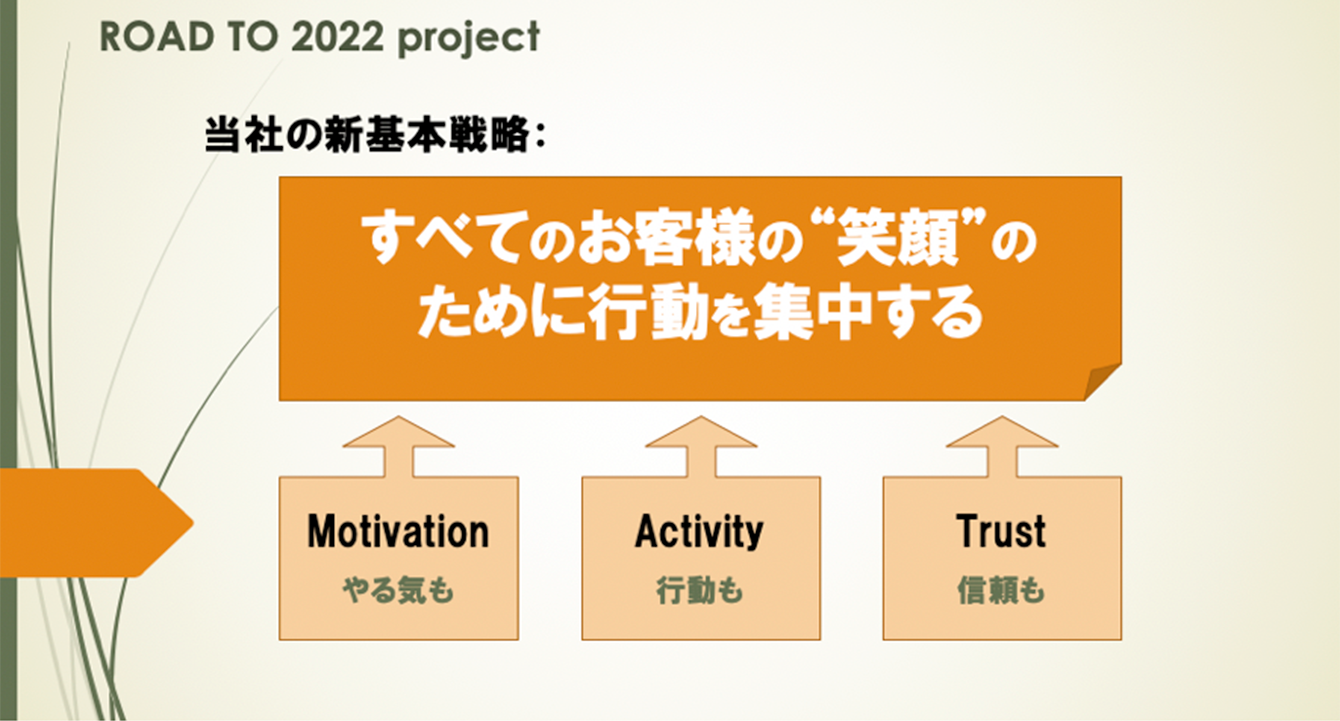

コンサルタントを交えて4ヶ月にわたって検討した結果が、

「基本戦略は『すべてのお客様の笑顔のために行動を集中する』となりました」

みたいな内容が、検討したメンバーの中では納得のいくチャート図とともに示されることになりかねません。(このスライドはフィクションです)

その「戦略」は、きっと正論でしょう。しかし「戦術」を選択するという機能においては全く役に立ちません。

「戦術」だけの失敗例

一方、「戦略」がなくて(あるいは役に立たなくて)「戦術」だけを個別に検討していくとどうなるでしょう。

「戦術」のどれがよいか選択できないため、組織によっては、

- 声の大きい人の主張が通る

- 多数決で決まる

- 全部やってみて、にっちもさっちもいかなくなる

- 決められないまま、長い話し合いの末に状況が変わり、改めて検討が始まる

これらのいずれか、または合わせ技で組織の体力を奪っていきます。

つまり「どっちが前かわかってない」という状態に陥ります。組織としては大変危険な状態です。

「戦略」と「戦術」は性格も役割も違うので、区別する必要はあるのですが分断してはだめなのです。そこには、つなぎ目のない(シームレス)な、連続性が必要なのです。